Oleh Hendriyatmoko

Guru SMK Muda Cepu dan Anggota Satupena Kabupaten Blora

Namaku Heru. Sejak SMA, hidupku tak pernah lepas dari dua nama: Aldo, sahabatku, dan Tatik, gadis yang diam-diam telah menawan hatiku sejak kelas dua. Aku dan Aldo seperti dua sisi mata uang: tak terpisahkan, saling melengkapi, dan bersama-sama menempuh hidup dari remaja sampai dewasa.

Tatik, bagiku, lebih dari sekadar perempuan yang cantik. Ia sabar, sederhana, dan punya tawa yang selalu bisa mengusir galauku. Tapi aku pengecut. Aku terlalu takut merusak persahabatan kami bertiga, karena diam-diam aku tahu—Aldo juga menyukai Tatik.

Waktu terus berlalu. Sampai suatu malam, Wawan—teman kami yang biasa tak banyak bicara—datang ke rumah dengan raut wajah penuh kemarahan.

“Her, aku nggak kuat nyimpen ini sendiri. Lo harus tahu apa yang Aldo lakuin ke Tatik waktu gathering kampus dulu…”

Dari Wawan, Ela, Yosep, bahkan Tirta, aku mulai mengumpulkan kepingan kenyataan pahit: Aldo telah menodai Tatik. Sebuah malam yang diawali candaan, minuman, dan akhirnya… penghianatan.

Hatiku hancur. Tapi lebih hancur lagi melihat Tatik yang menutup diri dari semua orang. Ia berhenti kuliah, menghindar, dan menjadi bayangan dari dirinya yang dulu ceria. Aku merasa bersalah. Aku tak menjaganya. Aku membiarkannya terjatuh dalam lubang gelap, sendirian.

Maka, aku mengambil keputusan yang tak pernah kupikirkan sebelumnya.

“Aku akan menikahi Tatik,” kataku lirih pada Eni dan Surya, dua teman yang paling dekat dengan Tatik. Mereka hanya terdiam, tapi air mata di mata mereka cukup jadi jawaban.

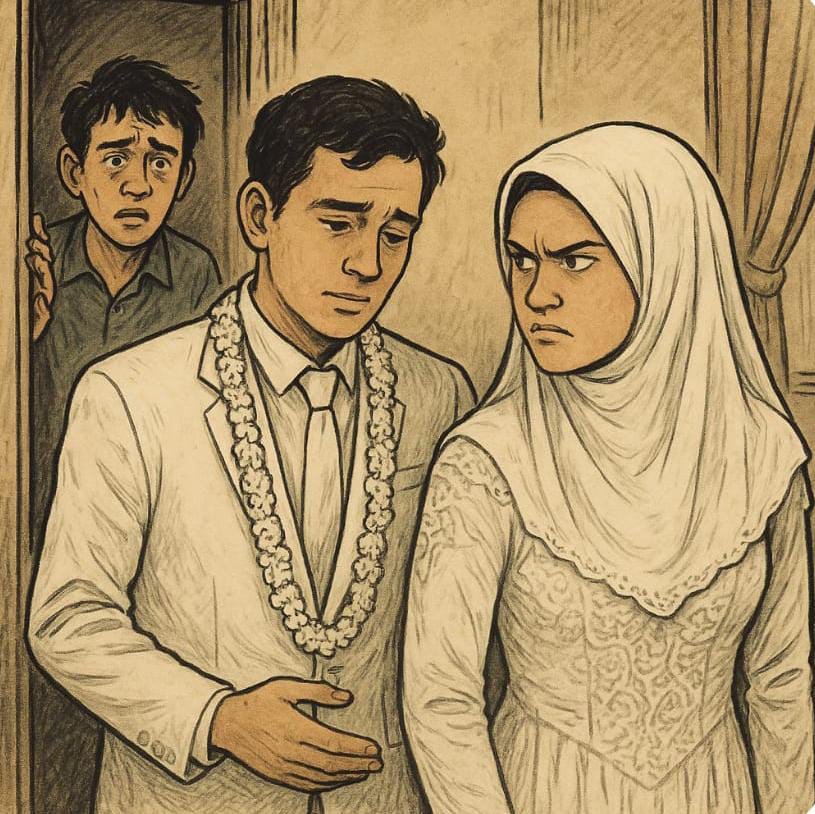

Hari pernikahan kami bukan hari bahagia seperti yang kubayangkan. Tatik tidak tersenyum. Tatapan matanya dingin, menusuk, dan penuh curiga.

“Apa kamu menikahiku karena kasihan?” tanyanya saat kami hanya berdua di kamar pengantin.

“Tidak,” jawabku lirih. “Karena aku mencintaimu.”

Dia tertawa miris. “Lalu kenapa kau diam saat aku hancur dulu?”

Aku tak sanggup menjawab.

Hari-hari setelah itu seperti mimpi buruk yang terus berulang. Tatik menjauh. Tak pernah menyentuhku. Kata-katanya dingin, kadang sinis. Di meja makan, di tempat tidur, bahkan saat kami pergi ke rumah orang tuaku, dia tak pernah benar-benar hadir sebagai istri.

Aldo? Ia hilang dari kehidupan kami. Tapi bayang-bayangnya tak pernah pergi dari pernikahan ini. Tatik terus hidup dalam trauma. Dan aku… terus berjuang mencintainya meski disambut dengan kebencian.

“Aku bukan musuhmu, Tik,” ucapku suatu malam, menahan tangis.

Dia menatapku tajam. “Tapi aku adalah musuh dari semua kenangan yang gagal kau hapus. Termasuk sahabatmu itu.”

Waktu berlalu. Onok, anak tetangga yang sering bermain ke rumah kami, suatu hari mengantar surat. Dari Aldo. Surat panjang berisi penyesalan, permohonan maaf, dan keputusannya meninggalkan kota ini.

Kubakar surat itu. Tak kubiarkan Tatik membacanya. Bukan karena ingin menutupi, tapi karena tahu: yang ia butuhkan bukan maaf. Tapi keadilan dan waktu.

Tatik belum memaafkanku. Tapi hari ini, dia mulai membuka tirai kamarnya. Dia menyiram bunga. Dan saat aku pulang, dia menyambutku dengan segelas teh hangat di meja.

Tanpa kata. Tapi cukup membuatku percaya: cinta bisa tumbuh, bahkan di atas tanah luka yang menghitam.